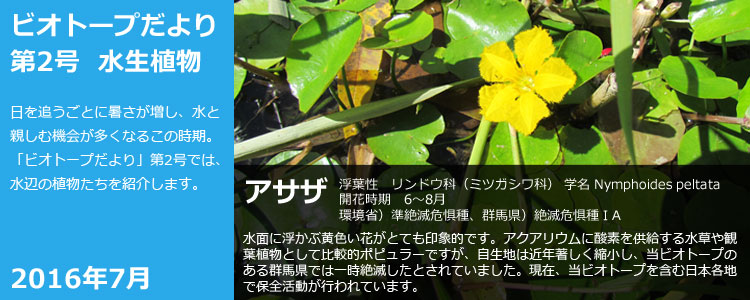

ビオトープだより 第2号

ビオトープだより 第2号

水生植物とは

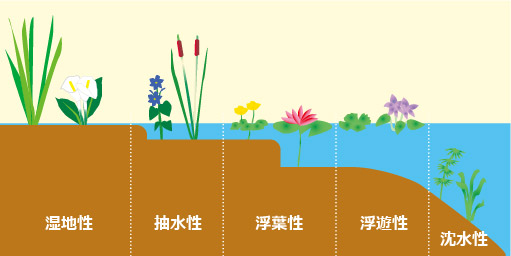

湿地性:水を多く含む土壌(川の縁、湿原など)に生息する

抽水性:水底に根を張り、水面上に茎や葉を伸ばす

浮葉性:水底に根を張り、葉や花を水面に浮かべる

浮遊性:水底に根を張らず、常に浮かんだ状態で生息する

沈水性:水面下で生息する

水生植物は、水辺や水中に生える植物の総称で、一般的には水草とも呼ばれます。

水生植物の植生地は、水辺、草地、樹林など、異なる環境の境界にある推移帯「エコトーン」にあり、そこには多種多様な動植物が集います。水生植物自身も、魚や鳥に産卵・生育場所を提供するなど、動植物たちが調和するための仲介役を果たしています。しかし、河川や湖沼の改修・護岸工事などによるエコトーンの減少に加え、農薬や生活排水による水質悪化、繁殖力の強い外来種の侵入も相まって、水生植物は多くの種が絶滅の危機に瀕しています。

アドバンテストのビオトープでは、生物多様性における水生植物の役割を重視し、その保全と再生に力を入れています。

ビオトープの水生植物たち (画像をクリックすると説明ページに移動します)

イシミカワ

湿地性

タデ科 学名Persicaria perfoliata

花期 7~10月

鋭いトゲのあるツルを他の植物などにからめて成長します。薄緑色の花が咲いた後、鮮やかな藍色の果実が実ります。

イボクサ

湿地性~抽水性

ツユクサ科 学名 Aneilema keisak

花期 8~10月

ビオトープではここ数年イボクサの姿を見なかったのですが、2015年に久々に確認できました。確認場所は水を引き込むために掘削工事を施した所で、掘削により土が耕され、古い種が発芽したと考えられます。イボクサという名前は、葉の汁をつけるとイボが取れるという言い伝えからきているそうです。

ガマ

抽水性

ガマ科 学名Typha latifolia

花期 6~8月

泥中を這う根茎から、大人の背丈ほどまで草丈を伸ばします。オオムギやススキと同様、小さな花が連なって花穂(かすい)を形成します。

セリ

湿地性~抽水性

セリ科 学名Oenanthe javanica

花期 7~8月

春の七草として、若い芽は食用にも供せられますが、よく似たものにドグゼリがあるので要注意です。夏になると一気に背丈が伸びて白い花を咲かせます。

ミクリ

抽水性

ミクリ科 学名Sparganium erectum

花期 5~8月

環境省)準絶滅危惧種

果実はイガグリのようにトゲが突き出ていて、まさに「実栗」です。絶滅危機にある種ですが、ビオトープでは15年前の造成当初に植えたものが今でも数多く自生しています。

ミゾコウジュ

湿地性

シソ科 学名 Salvia plebeian

花期 5~6月

環境省)準絶滅危惧種、群馬県)準絶滅危惧種

ミゾコウジュは発芽から開花、枯死までのサイクルが越年ないし2年を要するため、出現の様子がほぼ隔年で変わります。2016年はやや少なめです。準絶滅危惧種ですが、ビオトープ周辺の側溝などでも姿を見ることができます。

ミゾソバ

湿地性

タデ科 学名Persicaria thunbergii

花期 7~10月

水田などの側溝でよく見られる、ソバに似た花というのが名前の由来のようです。数個の花が枝先に寄り添うように咲きます。

ミソハギ

湿地性

ミソハギ科 学名 Lythrum anceps

花期 7~8月

山野や湿地に生える多年草です。禊(みそぎ)の行事に使うことと、萩に似ていることからこの名がついたと言われています。

ミコシガヤ

湿地性

カヤツリグサ科 学名 Carex neurocarpa

花期 5~6月

群馬県)準絶滅危惧種

群馬県では準絶滅危惧種に指定されていますが、このビオトープでは数多く目にすることができます。花に相当する部分が複数集まって小穂(しょうすい)を形成するのは、カヤツリグサ科やイネ科の植物の特徴です。

ヤナギタデ

湿地性

タデ科 学名 Persicaria hydropiper

花期 7~10月

「蓼食う虫も好き好き」という慣用句があるように、葉をかじってみるととても辛いです。当初はビオトープ内の川でその姿を見たのですが、最近では池の方で多く確認されています。種が池の方まで流れてきたのだと思われます。

ヨシ

抽水性

イネ科 学名Phragmites australis

花期 8~10月

「芦」とも呼ばれ、スダレの材料としても身近な存在です。今でも湿地や河川敷などで多く目にすることができます。その高い背丈は、鳥類など多くの生きものに住処や隠れ家を提供し、生物多様性の面でも重要な役割を果たしています。

※これらの水生植物は「ビオトープ草花図鑑」(PDF:3.14MB)にも収められています。ぜひご覧ください。

アサザ生育の取り組み

アドバンテストのビオトープにあるアサザは、群馬県伊勢崎市の男井戸川遊水地から移植されたものです。2012年に同地で実施された整備事業にともない、アサザの一部を避難させるにあたり、避難場所3カ所の1つとして当ビオトープが選ばれました。

アドバンテストのビオトープは2001年の開場から10年以上が経過し、植物の種数も大きな変化が見られず落ち着きつつあります。アサザの受け入れは、当ビオトープの安定した環境と、多くの経験を経て確立された維持管理体制が評価され実現したものです。

男井戸川遊水地

同地のアサザ。

アサザ生育の記録

アサザの苗。水に流されないように

石をくくりつけます。

植え付けの様子。

植え付け後。成長を促すため黒土を加えたので、水が少し黒ずんでいます。

冬になると葉が枯れて完全に見えなく

なりますが、アサザは多年草なので根

のみで越冬します。

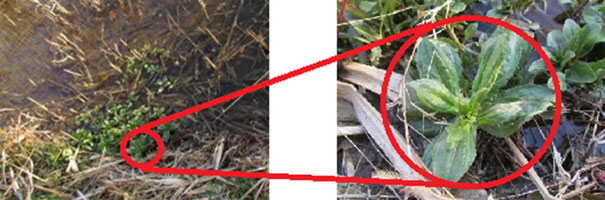

植栽地にはアサザの生育を阻害する特定外来種が現れることがあります。

この冬はオオカワジシャを除去しました。

4月になると、水面上にアサザの小さな

葉が出始めます。

開花期の6~8月には、アサザや他の

植物が競い合うように葉を広げ、水面が

見えなくなるほどです。

次の夏も可憐な黄色い花を見ることがで

きるよう、これからもアサザの保全・生育に

努めます。

小学生を招待しザリガニ釣りを実施

6月9日、明和町立明和西小学校の2年生児童57名をビオトープに招待し、アメリカザリガニ釣りに挑戦してもらいました。

アメリカザリガニは在来の動植物の存在を脅かす外来種であり、ビオトープでは駆除の対象となっています。この催しは、釣りを通じて生きものに触れてもらうだけでなく、生物多様性の重要性を子どもたちに実感してもらうことを狙いとしています。

子どもたちは、スルメイカを付けた釣り糸をアメリカザリガニのいる池の底まで垂らし、後は竿を置いてひたすら待ち続けました。以前は少なくとも2,3匹の釣果がありましたが、昨年に引き続き今回もアメリカザリガニは1匹も釣れませんでした。子どもたちにとっては残念な結果でしたが、一方でビオトープの外来種対策が一定の効果を挙げていることの証左でもあります。

最後に、あらかじめ仕掛けた網で捕獲したアメリカザリガニを先生方に渡しました。アメリカザリガニは教室の水槽で飼育され、理科授業に活用されました。後日児童の皆さんからとてもすてきなお礼状をいただきました。

専門学校生を招待し課外実習を実施

6月10日、行田市のテクノ・ホルティ園芸専門学校の生徒7名をビオトープに招いて見学会を行いました。

見学会に参加した生徒たちは、造園や環境緑化などのスペシャリストを目指しています。この見学会は、ビオトープとはどういうものなのかを体感し、将来の仕事に役立ててもらうことが狙いです。

生徒たちは、午前にビオトープの説明講義を受け見学した後、午後はビオトープの基本であり造園緑化業界において必要な考え方でもある「生物多様性」を詳しく学び、最後は再びビオトープに入り各々が興味を持っている生き物の調査を実施しました。

生徒たちが今回の見学会を糧に、今後の仕事においても生物多様性の保全に重きを置いて活躍してくれることを願っています。